Благородство и пыль Третьяковки

Исполняется 160 лет легендарной сокровищнице отечественного искусства — Третьяковской галерее.

«Берегите галерею и будьте здоровы», — этими словами попрощался с наследниками и с земным миром ее основатель Павел Третьяков. Лучшего завещания и напутствия придумать просто невозможно. Подавляющее большинство сотрудников галереи и сегодня свято чтят заветы мецената, но встречаются и такие, чьи действия вызывают нелицеприятные вопросы…«Берегите галерею и будьте здоровы», — этими словами попрощался с наследниками и с земным миром ее основатель Павел Третьяков. Лучшего завещания и напутствия придумать просто невозможно. Подавляющее большинство сотрудников галереи и сегодня свято чтят заветы мецената, но встречаются и такие, чьи действия вызывают нелицеприятные вопросы…

|

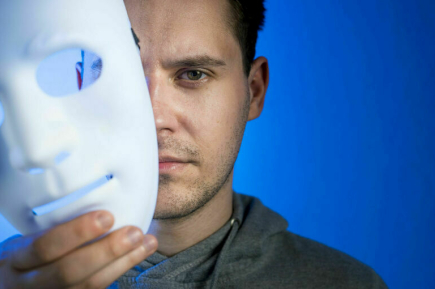

Директор государственной Третьяковской галереи Зельфира Трегулова / Фото КОММЕРСАНТЪ

|

К русскому купечеству и предпринимательству в совсем недавние времена у нас относились очень и очень неоднозначно. В отношении же тех людей дела, обойти деяния которых было никак нельзя, порой пускались в ход ироничные прозвища типа «социальный феномен». Павлу Михайловичу Третьякову в этом смысле повезло.

Он не только покупал приглянувшиеся полотна, давая тем самым художникам средства к существованию, он не просто подарил любимому городу свое собрание, чего вполне хватило бы для почетного места в истории Москвы. Текстильному магнату показалось жизненно необходимым построить для своего собрания красивейшее здание в древнерусском стиле, ставшее с тех пор одним из символов нашей столицы. Мало того, он завещал огромные деньги для поддержания галереи в достойном состоянии, хотя ради этого пришлось в какой-то степени ущемить интересы наследников.

ПОСЛЕДНИЙ ВЕЛИКИЙ РЕАЛИСТ

Накануне 160-летия легендарная сокровищница отечественного искусства осчастливила Москву и бесчисленных гостей столицы выставкой, о которой будут говорить и спорить еще десятилетиями. Если вспомнить афоризм Бориса Пастернака, сказавшего, что гений — количественный полюс качественного состояния человечества, то подобным полюсом советского и российского изобразительного искусства я без малейшего преувеличения рискну назвать творчество Гелия Коржева, впервые в максимально доступной полноте представленное в залах Третьяковки на Крымском Валу.

Судьба его с виду благополучна, однако на самом деле не лишена трагичности. Обласканный властями, критиками, искусствоведами, художник удостоился всех мыслимых и доступных в Советском Союзе званий и премий, возглавлял Союз художников РСФСР. Лавры, на которых он имел полное право почивать, были сверхнадежны, как и сам «соцреализм», к высшим достижениям которого причислили полвека назад коржевский триптих «Коммунисты» (фото на стр. 70). Помните, наверное, двоих музыкантов из перебитого в бою оркестра, на пороге смерти исполняющих «Интернационал», рабочего, самозабвенно пытающегося скопировать бюст Гомера в пролетарской студии, демонстранта, поднимающего знамя, очевидно, выбитое из рук того, кто нес его раньше?! Та сказка, ради которой бились и страдали герои Коржева, так и не стала былью, но это ни в коей мере не повод хоть как-то укорять художника за некое идеологическое ослепление. В этих хрестоматийных полотнах он ни на грош не был конформистом, изображая своих героев воистину «в бою и черной бездны на краю».

Печальный парадокс в том, что эти-то работы и стали единственными его творениями, которые хранятся в Третьяковке. Трагизм и в какой-то мере странность судьбы Коржева в том, что больше всего его полотен оказалось в Миннеаполисе — городе на берегах Миссисипи. Честь и хвала поклоннику Коржева Рэю Джонсону, который посещал художника в Москве, устроил настоящий вояж его работ по США и, главное для нас, не поскупился, а предоставил картины из своего собрания для показа в Третьяковке, которая каким-то образом последнего великого реалиста XX века проморгала…

Сенсацией выставки стали картины библейского цикла в позднем коржевском творчестве, когда художник на четверть века отстранился от участия в том, что называют активной общественной жизнью, но в это самое время и создал то, что лишь теперь стало доступно, так сказать, граду и миру. Эти его работы безоговорочно ошеломляют.

ПЫЛЬ

Однако, кроме благородной патины времени, существует еще и пыль эпох, которой грядущие поколения гордиться вряд ли будут. Это я к тому, что в не слишком давние годы под современным искусством некоторые сотрудники Третьяковки стали понимать и навязывать свое понимание не продвинутой в этом смысле публике в виде «произведений» из женского белья или чем-то масляным намалеванного на оргалите изображения, которое вполне справедливо могло восприниматься разве что в качестве опуса пациента психиатрической лечебницы в порядке изотерапии. Подобные изыски сторонники их включения в экспозиции оправдывали тем, что реализм скучноват, зато вот на искусство, культивировавшееся галеристами «Гаража» или «Винзавода», народ так и валит.

Бывая и там, и там, лично я особых ажиотажей не наблюдал, но дело не в отношении к беспредметности и эпатажу, а в том, что демонстрация всевозможных изысков подобного рода сокращала пространство залов, где демонстрировалось мощное и по сию пору недооцененное искусство довоенного периода. И вот что любопытно. Одна из выставок программы первой Московской биеннале молодого искусства запомнилась милыми играми с классикой, которые я назвал бы еще играми в классики. Одна выпускница Суриковки добросовестно повторила матиссовский «Танец», включив при этом в свою версию дикарского хоровода у костра космонавта в скафандре. Было еще полотно, автор которого не пожалел холста и красок на пивную банку, украсив ее фрагментом «Завтрака аристократа».

Поначалу эти молодежные забавы показались милыми шалостями, но все же трудно было уклониться от сомнения, а будут ли будущие поколения живописцев вписывать подобные эксперименты в картины, которым суждено появиться завтра и послезавтра?! При этом я ничуть не сомневаюсь, что вкус искусствоведа и галериста может быть весьма растяжим и частенько не совпадает с мнением публики со стороны, к которой я себя причисляю.

Об этом, в частности, наша редакция и намеревалась спросить генерального директора Третьяковки Зельфиру Трегулову. Вопрос такого рода напрашивался хотя бы потому, что Зельфира Исмаиловна в одном из интервью незадолго до занятия нынешней должности поставила рядом пресловутый «Черный квадрат» и «Сикстинскую мадонну». Опять же это ее личная и не подлежащая порицанию точка зрения. Хотелось бы только выяснить: будет ли Третьяковка с приходом Трегуловой в кабинет генерального директора в основном «квадратиться» или станет все же уравновешивать «измы», не сбрасывая неугодное с «парохода современности».

Преддверие не вполне юбилейной, но почтенной, круглой даты, каковой является 160-летие, подсказывало задать вопросы и еще на кое-какие темы. Скажем, об успешно стартовавшем, но потом как-то растворившемся во времени Всероссийском конкурсе имени Третьякова, благодаря которому получили когда-то шанс заявить о себе многие тысячи претендентов на внимание искусствоведов и зрителей со всей страны. Интересно было узнать о планировавшемся в Замоскворечье «музейном квартале», где могли бы экспонироваться многие работы из недоступных публике запасников. Их, правда, время от времени показывают в рамках, на мой взгляд, одного из самых успешных проектов галереи, но показывают буквально по чайной ложке…

Словом, вопросы имелись, но на просьбу о встрече, а прозвучала она на выставке Коржева, Зельфира Исмаиловна торопливо заявила, что она дает по четыре интервью в день, и переадресовала меня к представительнице пресс-центра, которая не пожелала представиться, посоветовав обращаться к Трегуловой по электронной почте.

Что ж, гендиректор одного из двух главных музеев национального искусства вправе дорожить рабочим временем. Мы умерили запросы и отправили письмо с перечнем интересующих тем для разговоров и фотосъемки, не настаивая на беседе именно с главой Третьяковки.

Через несколько дней не пожелавшая представиться — видимо, это укоренившаяся традиция пресс-службы — девушка сказала по телефону, что письмо получено и на него непременно будет дан ответ. Последовавшее затем затяжное и так и не прервавшееся молчание, очевидно, призвано иллюстрировать народную мудрость — обещанного три года ждут!

|

Апрель 2016 г. Выставка «Современное искусство 1960-2000. Перезагрузка» в государственной Третьяковской галерее на Крымском Валу. / Фото РИА «НОВОСТИ»

|

МОЛЕБЕН ЗА ОЛИМПИАДУ

Но не будем более о грустном. Расскажем об одном немаловажном достижении Третьяковки, так сказать, дотрегуловской эры.

…Немногим ведомо, что после решения МОК предоставить Сочи право стать хозяином зимней Олимпиады одним из адресатов поздравления наряду с городом-курортом стала Государственная Третьяковская галерея.

В ее филиале, которым является храм-музей святителя Николая в Толмачах, незадолго до отлета российской делегации в Гватемалу на решающий для выбора новой олимпийской столицы конгресс Международного олимпийского комитета был отслужен молебен за успешный для России исход голосования. Выбор церкви для уникального богослужения легко объясним. В ней находится главная православная святыня нашей страны — икона Богородица Владимирская, привезенная из Константинополя на Русь при князе Юрии Долгоруком.

Валентин Алексеевич Родионов, шестнадцать лет возглавлявший Государственную Третьяковскую галерею, однажды рассказал мне о малоизвестных событиях, благодаря которым эта национальная реликвия обрела покой и надлежащий уход. После 1991 года многие иконы, хранившиеся в музеях России, стали объектами оживленных дискуссий и даже конфликтов между музейщиками, заботившимися о сохранности шедевров, и священнослужителями, заинтересованными в том, чтобы раритеты были возможно более доступны верующим.

В 1999 году Борис Ельцин издал распоряжение о передаче Патриархии Владимирской иконы Богородицы, а также двух других драгоценнейших икон Третьяковки — Троицы Ветхозаветной кисти Андрея Рублева и Богородицы Донской. Положение казалось безвыходным. Тревогу усугубляло то, что Владимирская однажды уже покидала галерею ради престольного праздника и ей это на пользу отнюдь не пошло.

Однако Родионову удалось встретиться с тогдашним главой РПЦ Алексием II. Патриарх не раз бывал в галерее, и у генерального директора сложились с ним весьма доброжелательные отношения.

Однако Родионову удалось встретиться с тогдашним главой РПЦ Алексием II. Патриарх не раз бывал в галерее, и у генерального директора сложились с ним весьма доброжелательные отношения.

- Я рассказал Его Святейшеству, что многие видные деятели культуры и искусства просят оставить эти иконы в нашей галерее, так как любые изменения привычных уже для них условий хранения могут нанести святыням невосполнимый вред, — вспоминал Родионов. — К этому времени церковь святителя Николая в Толмачах, неотделимая от комплекса зданий нашей галереи, уже обрела статус храма-музея. Нелишним будет напомнить, что наш основатель Павел Михайлович Третьяков с начала 1850-х годов до конца своих дней был его прихожанином. Храм вошел в состав Государственной Третьяковской галереи на правах отдела, сотрудники которого заняты изучением и сбережением иконы. Отдел возглавил настоятель церкви отец Николай Соколов. Мы предложили передать Владимирскую икону Божией Матери в этот храм. В нем постоянно проходят службы и верующие могут беспрепятственно поклоняться святыне. Обсуждение очень деликатной темы шло непросто, но в итоге удалось достичь взаимопонимания.

Нельзя не согласиться с Валентином Алексеевичем, что достигнутый вариант договоренности с Патриархией действительно был наиболее удачным и приемлемым для всех.

4892

4892