Писатель «непостыдной совести»

Исполняется 40 лет со дня открытия музея Николая Семеновича Лескова

В нашей стране многие знают, насколько богата литературными талантами Орловская земля. Недаром же Николай Семенович Лесков писал, что «Орел вспоил на своих мелких водах столько русских литераторов, сколько не поставил их на пользу Родины никакой другой русский город».

Однако для Орла весьма характерна отнюдь не радующая жанровая уличная сценка: приезжий расспрашивает дорогу к одному из литературных музеев; в ответ обыватели только пожимают плечами, и вряд ли кто-то испытывает чувство неловкости перед растерявшимся гостем города. Увы, занятые повседневной суетой или меркантильными заботами многие давно отвыкли стыдиться своего невежества.

Между тем, провинциальный Орел широко известен во всем цивилизованном мире исключительно благодаря творческому наследию наших прославленных писателей-земляков — Тургенева, Лескова, Бунина. Недаром же на зимней Олимпиаде в Сочи Орловская область была представлена, прежде всего, как литературная столица России. Факел паралимпийского огня в Орле был зажжен от символического писательского пера…

«Думаю и верю, что «весь я не умру», — писал Лесков за год до смерти. — Но какая-то духовная постать уйдет из тела и будет продолжать вечную жизнь».

Память о писателе бережно сохраняется в уютных залах Дома-музея Н.С. Лескова на его родине. Усилиями работников музея создана уникальная экспозиция и своеобразная «лесковская» творческая атмосфера, благодаря которой мы никогда не почувствуем себя запертыми в душном хранилище старинных раритетов, покрытых пылью времен.

Но как ни печально, а в свой юбилейный год уникальный Дом-музей Н.С. Лескова внешне представляет собой плачевное зрелище: полиняла и облупилась краска на деревянной обшивке окон и стен, растрескался фундамент, протекает крыша, подвергая опасности бесценные экспонаты, территория вокруг не благоустроена. Лишь только своими скромными силами разбили музейщицы цветочную клумбочку, чтобы хоть как-то задекорировать окружающее Дом-музей запустение.

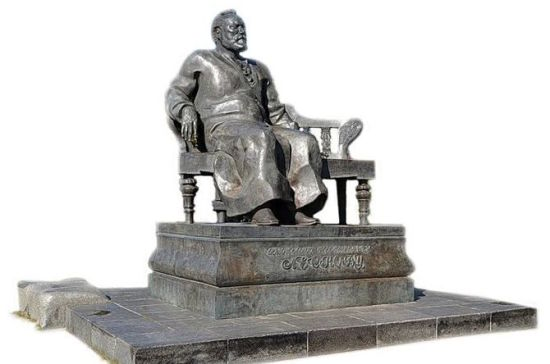

Лесков переведен на все языки мира, его читают и прилежно изучают даже японцы. Однако же многие студенты, чей университетский корпус расположен рядом с лесковским памятником-ансамблем, который уже более 30 лет восхищает орловцев и гостей города, не могут назвать литературных героев этой композиции. Лишь у немногих на поверхность сознания «выпрыгивает» стальная блоха с подковавшим ее безымянным тульским мастером.

А есть ведь заслуживающий внимания зарубежный опыт бережного отношения к национальным дарованиям. Например, в столице Ирландии, где в начале прошлого века создал свой роман «Улисс» Джеймс Джойс, ежегодно собираются его поклонники из всех уголков страны и из-за рубежа, чтобы пройти по следам героя, которого Джойс поселил в Дублине. Специальными указателями, знаками, стрелками, памятниками в ирландской столице отмечен каждый шаг городского странствия героя единственного знаменитого романа Джойса. Благодарные читатели «Улисса» задерживаются в каждой точке маршрута литературного героя.

Подобное в России вообще и в провинциальном Орле в частности даже трудно вообразить. Хотя тот же Лесков — классик мирового масштаба — расселил многочисленных персонажей своих творений на орловской земле, так что при желании и мы могли бы путешествовать по улицам города как по страницам лесковских книг. Но, видимо, настолько безмерно щедра наша земля на таланты первой величины, что вошло в привычку и не ценить, и не замечать «пророков в своем Отечестве».

…Музей Николая Семеновича Лескова был открыт 40 лет назад в дворянском особняке, построенном в 1870-е годы на участке, который сам Николай Семенович обозначил достаточно точно в своей «орловской» повести «Несмертельный Голован» (1880). Героя, которого «… прозвали несмертельным вследствие сильного убеждения, что Голован — человек особенный, человек, который не боится смерти», Лесков «поселил» рядом с домом своего отца: «Мы были с Голованом соседи. Наш дом в Орле был на Третьей Дворянской улице (ныне ул. Октябрьская — Прим. авт.) и стоял третий по счету от берегового обрыва над рекою Орликом. Место здесь довольно красивое. Тогда, до пожаров, это был край настоящего города…». В той же повести Лесков подтвердил сложившуюся среди горожан молву о том, что этот уголок связан с действием известного романа И.С. Тургенева «Дворянское гнездо», поэтому высокий берег Орлика в память о писателях-земляках Тургеневе и Лескове жители Орла называют «Дворянским гнездом» и «Бережком несмертельного Голована».

Дом был высокий, деревянный, на каменном фундаменте, за домом располагались службы, огород, цветник, «плодовитый сад». К несчастью, до наших дней он не уцелел — сгорел в 1850 году. Но сменившее его здание уцелело, несмотря на то, что в годы Великой Отечественной войны Орел был основательно разрушен. 5 марта 1945 года — в 50-ю годовщину со дня смерти писателя — на стене дома появилась мемориальная доска. И почти тридцать лет спустя именно этот дом стал Домом-музеем Н.С. Лескова.

Многие его экспонаты воистину уникальны. В шести залах собраны подлинные документы, портреты, картины, книги, прижизненные издания лесковских произведений, записные книжки, личные вещи, мебель Николая Семеновича Лескова. Сын писателя Андрей Николаевич, написавший книгу «Жизнь Николая Лескова по его личным, семейным и несемейным записям и памятям», оставил в дар музею собственный богатейший архив…

Уже на склоне лет, в 1893 году, осмысляя итоги своей литературной работы, писатель подчеркнул, что он «с ранних лет жизни имел влечение к вопросам веры». Семейные устои, прежде всего, явились источником религиозного воспитания и духовно-нравственного формирования Лескова.

Отсчет собственного «родословия» писатель повел именно со священнических корней, и говорил об этом не без гордости в «Автобиографической заметке»: «Род наш собственно происходит из духовенства, и тут за ним есть своего рода почетная линия. Мой дед, священник Димитрий Лесков, и его отец, дед и прадед — все были священниками в селе Лесках, которое находится в Карачевском или Трубчевском уезде Орловской губернии. От этого села «Лески» и вышла наша родовая фамилия — Лесковы». О своем отце писатель говорит как о «человеке очень хорошо богословски образованном и истинно религиозном». Его независимый и сложный характер явлен уже в том, что, закончив курс наук в семинарии, Семен Лесков пожелал идти своим собственным путем, как впоследствии и его сын — «против течений», — несмотря на давление семейной традиции. «Отец мой, — вспоминал Николай Лесков, — был непреклонен в своих намерениях и ни за что не хотел надеть рясы».

Отказ от церковной карьеры не помешал Лескову-старшему оставить сыну письмо, которое можно назвать своего рода духовным завещанием, написанным без всякой претензии на «самодраматизацию», с единственным желанием передать сыну свой жизненный опыт и идеалы. Строки этого письма-завета вылились из глубины отцовского сердца:

«Любезный мой сын и друг! Николай Семенович! — писал Лескову отец. — В дополнение завещания моего… я рассудил. побеседовать с тобою как с таким существом, которое в настоящие минуты более прочих занимало мои помышления. Итак, выслушай меня и, что скажу, исполни:

1-е. Ни для чего в свете не изменяй вере отцов твоих.

2-е. Уважай от всей души твою мать до ее гроба.

3-е. Люби вообще всех твоих ближних, никем не пренебрегай, не издевайся.

4-е. Ни к чему исключительно не будь пристрастен; ибо всякое пристрастие доводит до ослепления, в особенности ж к вину и к картам. Нет в мире зол заманчивей и пагубней их. Я просил бы, чтобы ты вовсе их не касался.

5-е. Вообще советую тебе избирать знакомых и друзей, равных тебе по званию и состоянию, с хорошим только воспитанием.

6-е. По службе будь ревностен, но не до безрассудства, всегда сохраняя здоровье, чтобы к старости не быть калекою.

7-е. Более всего будь честным человеком, не превозносись в благоприятных и не упадай в противных обстоятельствах.

8-е. Между 25 и 35 годами твоего возраста советую тебе искать для себя подруги, в выборе которой наблюди осторожность, ибо от нее зависит все твое благополучие. Ни ранее, ни позднее сих лет я не желал бы тебе вступать в супружеские связи.

9-е. Уважай деньги как средство, в нынешнем особенно веке открывающее пути к счастию; но для приобретения их не употребляй мер унизительных, бесславных.

10-е. Будь признателен ко всем твоим благотворителям. Черта сия сколько похвальна, столько же и полезна.

11-е. Уважай девушек, дабы и сестра твоя не подверглась иногда какому ни есть нареканию.

12-е. Кстати, о сестре, она тебя моложе… пятью годами. Когда будешь в возрасте, замени ей отца, будь ей руководителем и заступником. Нет жалчее существа, как в сиротстве девица, заметь это и поддержи последнюю мою о ней к тебе просьбу, ты утешишь тем меня даже за могилою.

13-е. Преимущественно хотелось бы мне, чтобы ты шел путем гражданской службы, военная по тягости своей и по слабости твоего сложения скорее может тебя погубить.

Я хотел бы излить в тебя всю мою душу, но довольно».

Писатель хранил «отцовские заветы» и воспроизвел один из них почти дословно уже на склоне лет — в конце 1880-х — начале 1890-х годов — в задуманном им «рассказе кстати» «Короткая расправа». Некоторыми чертами характера отца — независимостью, честностью и неподкупностью, «глупым бессребреничеством» — писатель наделил своих героев-праведников.

К сожалению, мы не знаем, как внешне выглядел Семен Дмитриевич — его портретное изображение не сохранилось. А вот портреты матери и бабушки Лескова по материнской линии в экспозиции представлены.

Мать писателя Мария Петровна (в девичестве — Алферьева) происходила из старинного дворянского рода и, как вспоминал о ней Лесков, была религиозна «чисто церковным образом — она читала дома акафисты и каждое первое число служила молебны и наблюдала, какие это имеет последствия в обстоятельствах жизни». Пример «очень богобоязненной и набожной матери» подкреплялся православным благочестием бабушки Александры (Акилины) Васильевны, питавшей… «неодолимую страсть к путешествиям по… пустыням. Она на память знала не только историю каждого из этих уединенных монастырей, но знала все монастырские легенды, историю икон, чудотворения, какие там сказывали, знала монастырские средства, ризницу и все прочее. Это был ветхий, но живой указатель к святыням нашего края». Свои детские поездки по святым местам и монастырям вместе с бабушкой писатель поэтически воспроизвел в своей первой большой повести «Овцебык» (1862).

В «Автобиографической заметке» Лесков вспоминал, что его отец «имел какое-то неприятное столкновение с губернатором… остался без места как «человек крутой»… Семья Лесковых вынуждена была перебраться из губернского города в уездное захолустье.

В 1839 году отец будущего писателя стал владельцем Панина хутора в Кромском уезде Орловской губернии на берегу речки Гостомли в четырех верстах от Курского почтового тракта. На гравюре I половины XIX века видим маленький домик под соломенной крышей, водяную мельницу, сад, огород, два крестьянских двора и около 40 десятин земли — вот все помещичье хозяйство четы Лесковых, у которых было семеро детей, Николай среди них — старший. «Восторг мой не знал пределов, — вспоминал он, — когда родители мои купили небольшое именьице в Кромском уезде. Тем же летом мы переехали из большого городского дома в очень уютный, но маленький деревенский дом с балконом, под соломенною крышею».

Впечатления от тесной жизни вместе с народом в провинциальной глубинке в дальнейшем стали источником художественного творчества Лескова, который, по справедливым словам М. Горького, «пронзил всю Русь»: «Я не изучал народ по разговорам с петербургскими извозчиками, — с чувством особенной национальной гордости признавался Лесков, — а я вырос в народе, на гостомельском выгоне, с казанком в руке, я спал с ним на росистой траве ночного…». В музее экспонируются страницы записных книжек Лескова с записью метких народных речений: «Язык, которым написаны многие страницы моих работ, сочинен не мною, а подслушан у мужика, у полуинтеллигента, у краснобаев, у юродивых и святош… Ведь я собирал его много лет по словечкам, по пословицам и отдельным выражениям, схваченным на лету в толпе, на барках, в рекрутских присутствиях и монастырях.».

Маленький Николай Лесков, по его воспоминаниям, «с ребятами… ловил пискарей и гольцов, которых было великое множество в нашей узенькой, но чистой речке Гостомле». На этой речке под горкой до сих пор бьет родник с чистой прозрачной водой. Живительную воду этого источника пил писатель в детстве.

В отдельном зале воссоздан интерьер рабочего кабинета Лескова. Здесь собраны личные вещи писателя из его петербургской квартиры, где на улице Фурштадской в доме номер 50 он прожил свои последние восемь лет. В основу создания экспозиции зала была положена фотография центральной стены кабинета, сделанная в день смерти писателя 5 марта 1895 года.

Кабинет Лескова сам по себе был похож на музей, «убран всевозможными редкостями», потому как Лескову, по словам его сына, «было решительно невозможно работать в комнате с голыми стенами». Обстановка лесковского кабинета поражала гостей, многие находили, что кабинет передает характер своего хозяина. Вот первые впечатления молодой в те годы писательницы Л.И. Веселитской: «Я вошла в комнату, которая сразу показалась мне похожей на Лескова — пестрая, яркая, своеобразная. И казалось мне, что стены ее говорят: «Пожито, попито, поработано, почитано, пописано. Пора и отдохнуть». И часы всякого вида и размера мирно поддакивали: «Да, пора, пора, пора…». А птица в клетке задорно и резко кричала: «Повоюем еще, черт возьми…».

Как известно, интересы и пристрастия Лескова были чрезвычайно многообразны. В их числе — увлечение иконописью. В пестроте «экспонатов» кабинета глаз посетителя всегда выделял иконы. У Лескова были редкие поморские складни, старинные иконы строгановского и заонежского письма. С годами писатель приобрел репутацию одного из лучших знатоков русской иконы. И в собственных творениях Лесков открывал читателям красоту русской иконописи.

Судьба лесковского иконописного собрания неизвестна. Сохранился рисунок с иконостасной коллекции Лескова, и мы знаем, как выглядела божничка писателя, все иконы на рисунке различимы, узнаваемы. В орловском музее хранятся три иконы — икона Спасителя, переданная К.И. Дюниной; «Богоматерь с Младенцем» и «Спас во звездах» с дарственной надписью Лескова. Писатель подарил «Спаса во звездах» своему сыну на Рождество, на святках 1891 года.

Многие вещи семейства Лесковых были подарены орловскому музею правнучкой писателя Татьяной Юрьевной Лесковой, которая вот уже долгие годы живет в Бразилии, в Рио-де-Жанейро. В прошлом известная балерина (ее имя есть во всех латиноамериканских справочниках по балетному искусству), а ныне владелица частной балетной школы в Рио, она несколько раз посещала Дом-музей своего великого прадеда. Вот такие «пируэты» преподносит человеческая судьба, соединяя русский провинциальный Орел и бразильский мегаполис общей памятью о классике русской словесности.

Преждевременную кончину писателя ускорил в чем-то… живописный портрет, созданный Валентином Серовым (в Орле выставлена копия, оригинал хранится в Третьяковской галерее). На первой неделе великого поста 13 февраля 1895 года, в Чистый понедельник, Лесков посетил выставку картин художников-передвижников, открывшуюся в залах Академии художеств. Здесь он увидел впервые работу уже прославленного живописца. Однако на вернисаже портрет смутил писателя, произвел на него тяжелое впечатление: изображение было помещено в черную раму, которая показалась Лескову почти траурной. Чтобы развеять мрачные мысли и предчувствия, морозным днем он отправился на прогулку в Таврический сад — в любимую свою «Тавриду», с удовольствием вдыхал полной грудью свежий воздух и простудил легкие: «непростительная неосторожность», — как заметил впоследствии доктор.

21 февраля (5 марта) 1895 года в 1 час 20 минут сын Андрей нашел Лескова бездыханным. Писатель скончался так, как ему и желалось, во сне: без страданий и без слез. Лицо его, по воспоминаниям современников, приняло самое лучшее выражение, какое у него было при жизни — выражение вдумчивого покоя и примирения…

«Незримые почитатели» Лескова наверняка есть сегодня во всем мире. О них-то писатель сказал однажды: «Одна из прелестей литературной жизни — чувствовать вблизи себя, вдали, вокруг себя невидимую толпу неизвестных людей, верных вашему делу». …В одной из своих статей о Тургеневе Лесков с болью признавал горькую библейскую истину о судьбе пророка в своем Отечестве: «в России писатель с мировым именем должен разделить долю пророка, которому нет чести в Отечестве своем».

Горькие эти слова в полной мере относятся и к самому автору. И все потому, что «писатель непостыдной совести» плыл «против течений», не желая «с притворным смирением нести мишурные шнуры чьего бы то ни было направленского штандарта». Лесков — один из христианнейших русских авторов — не раз заявлял о своей безусловно честной и независимой позиции: «Я верую так, как говорю, и этой верою жив я и крепок во всех утеснениях. Из этого я не уступлю никому и ничего — и лгать не стану, и дурное назову дурным кому угодно».