Откуда прилетел двуглавый орёл?

Государственный герольдмейстер России Георгий Вилинбахов рассказал об истоках герба России

160 лет назад, 11 апреля 1857 года, император Александр II поставил свою подпись на 110 рисунках с изображениями гербов. Это был итог геральдической реформы, проводившейся в Российской империи под руководством барона Бернгарда Кёне

Картинка или описание?

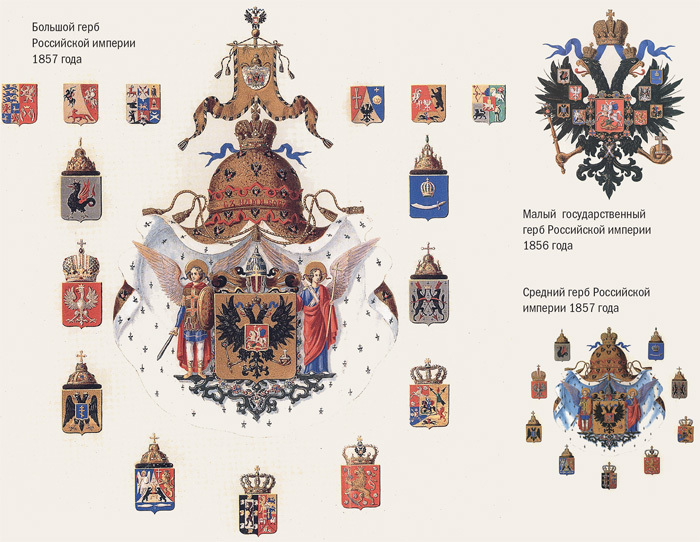

Тогда в государственной символике произошло множество изменений. Например, появились Большой, Средний и Малый гербы, а также гербы членов императорской фамилии.

- Это не означало, что у России появился новый герб, — объяснил государственный герольдмейстер России Георгий Вилинбахов. — Просто был утверждён новый дизайн. Ведь в геральдике эталоном является не изображение, а описание, а оно практически не изменилось.

Впрочем, небольшие обновления в рисунки с символами государства периодически вносятся — это обычное дело во всех странах. Причиной могут стать какие-то изменения в устройстве государства или даже художественные веяния.

- Это как в одежде, — привел пример Вилинбахов. — Мы с одного взгляда можем отличить мундиры одного и того же полка времен Александра I, Николая I или Александра II. Хотя описание этих мундиров не менялось. Скажем, Преображенский полк — зеленый мундир, красный воротник, золотое шитье на воротнике и обшлагах. И при этом в разные периоды они выглядели по-другому, был разный покрой.

Каждый художник, изображавший российский герб, привносил в него что-то свое — то крылья немного другой формы, то держава и скипетр иные. А бывали изменения, вызванные историческими событиями: расширение России добавляло к императорскому титулу названия новых территорий, а на крыльях двуглавого орла появлялись новые титульные гербы. Последнее такое изменение произошло при Александре III, когда империя присоединила к себе Туркестан.

На равных с кесарем

Двуглавый орёл «прилетел» в Россию в XV веке. Как это произошло, историки точно не знают. Версий несколько, но самая ходовая связана с женитьбой князя Ивана III на византийской принцессе Софье Палеолог. Хотя трудно поверить, что в список приданого вдруг вошел бы родовой герб византийских императоров.

- У нас нет документов, в которых бы Иван III внятно объяснял, почему на его печати появился двуглавый орёл, — вздохнул Георгий Вилинбахов. — Причем его изображение — на оборотной стороне, а не на лицевой. На лицевой изображен всадник, ездец, который был символом московских князей. Возможно, здесь логика брачного герба, где на лицевой стороне изображен знак жениха, а на оборотной — невесты.

- У нас нет документов, в которых бы Иван III внятно объяснял, почему на его печати появился двуглавый орёл, — вздохнул Георгий Вилинбахов. — Причем его изображение — на оборотной стороне, а не на лицевой. На лицевой изображен всадник, ездец, который был символом московских князей. Возможно, здесь логика брачного герба, где на лицевой стороне изображен знак жениха, а на оборотной — невесты.

Честно говоря, ученые к версии появления двуглавого орла в России через женитьбу относятся скептически. Тем более что взять этот символ Иван III мог и сам, ему никто не мешал, и вступать в брак для этого совершенно не требовалось. К тому же и до его свадьбы соперник Московского княжества Тверь чеканила на своих монетах двуглавого орла.

- Орёл мог попасть в поле зрения Ивана IIIне только из-за Софьи, — считает Вилинбахов. — У Руси были прочные связи с Балканами, где этот символ имел хождение у болгар, сербов. Орёл мог прийти из тюркского мира, где он тоже был довольно известной эмблемой. А возможно, сыграли роль контакты с Западной Европой, где двуглавый орёл использовался Священной Римской империей. Так что женитьба на Софье скорее была подспорьем.

В любом случае двуглавый орёл был в то время символом мощным, уважаемым. Почему бы русскому князю его не взять себе? Кто ему запретит? Тем более что это такой сильный ход в дипломатии, где очень важен статус: он должен быть как минимум не ниже, чем у партнеров. Из-за этого, кстати, русские князья категорически отказывались именоваться королями: это подразумевало их вассальную зависимость от Священной Римской империи. То ли дело царями, ведь это слово происходит от римского «кесарь». А кесарь — самостоятельный, независимый монарх, равный римскому императору.

И двуглавый орёл ему в самый раз.

И двуглавый орёл ему в самый раз.

То, что в XV веке у Руси вдруг появился символ, похожий на чужие, никого не смутило ни у нас, ни за границей — дело обычное. Да и практически неотличимых эмблем в то время в Европе было пруд пруди.

- Собственно, все эмблемы — «родственники», и все двуглавые орлы тоже имеют общий первоисточник, — продолжил импровизированную лекцию по геральдике Георгий Вилинбахов. — Мы это хорошо видим на примере крестовых флагов Дании и Швеции: в их основе лежит общая легенда о знаке, появившемся в битве. А эта легенда восходит к другой, IV века, о кресте святого Константина. В 312 году Константин увидел крест сначала во сне: ангел ему сказал, чтобы император нанес этот знак на свое оружие и тогда он одержит победу в битве. А уже во время боя Константин увидел этот же крест в небе. И вот от этой легенды происходят флаги Дании и Швеции, а вслед за ними вся скандинавская флажная группа.

Немецкий стандарт

- Всадник на груди орла изначально не ассоциировался со святым Георгием, — заметил Георгий Вилинбахов. — Это было «воображение государя на коне», то есть его изображение. Поэтому ему никогда не рисовали нимб. А святым Георгием он стал только при Петре I.

В середине XIX века при Александре II в России уже существовало «геральдическое художество»: были художники, которые создавали свои версии изображения гербов, — они точно соответствовали описанию, но отражали вкусы живописцев. И все это на фоне геральдической реформы, проходившей в те годы.

- Барон Кёне, — рассказал Вилинбахов, — хотел навести порядок в русской геральдике, сделать ее по европейскому образцу, в первую очередь как в Пруссии, ведь Кёне был немцем. По этой же причине появился черно-желто-белый флаг: в германских государствах было принято, чтобы цвета флага повторяли цвета герба. А в России государственный флаг им не соответствовал — он был бело- сине-красным. Кёне все переделал: черная полоса — это черный орёл, жёлтая — золотое поле, белая — цвет всадника. Поэтому этот флаг и получил название флага гербовых цветов.

Кёне подробно расписал, в каких случаях используется Большой герб, в каких Средний или Малый, — до сих пор в России такой системы не было. Как не было и гербов членов императорской фамилии — императрицы, великих князей. Ведь со времен Петра I члены царской семьи пользовались только государственным гербом.

- Это новшество было логичным: не всегда член императорской фамилии представляет Российскую империю или всю семью, — разъяснил герольдмейстер. — Сейчас это можно сравнить с флагами и гербами субъектов Федерации. Например, когда встречаются губернатор Петербурга и мэр Хельсинки, они представляют города, а не страны, поэтому на стол должны ставиться флаги городов. А если бы кто-то из них поставил государственный флаг, то, во-первых, он бы заявил более высокий ранг, чем у его партнера, а во-вторых, ввел бы партнера в заблуждение.

В сегодняшней России нет императорской семьи, а потому нет и гербов ее членов. Как нет и Большого, Среднего и Малого гербов.

- У нас просто герб, он один, — пояснил Вилинбахов. — Но это не возврат к тому, что было до Александра II. В геральдике все функционально. Есть положение, где расписано, как использовать герб. И при его составлении ни разу не возникло надобности иметь систему из Большого, Малого и Среднего гербов. Если вдруг такая надобность появится, такие гербы составят, в этом нет никакой сложности, геральдическая техника позволяет это сделать довольно быстро.

Впрочем, это вряд ли понадобится, ведь большинство стран мира прекрасно обходятся одним гербом. А несколькими государственными символами пользуются в основном королевства.

Золото на красном

Нынешний российский герб очень похож на дореволюционный. И все же он немного другой. Главное отличие — цвета: это не черный орёл на золотом поле, а золотой на красном.

- Когда герб разрабатывали, президенту Борису Ельцину представили оба варианта, и решили, что лучше так, — рассказал Георгий Вилинбахов. — Я абсолютно уверен, что это правильно с исторической точки зрения. Расцветка с золотым орлом на красном поле существовала намного дольше: черным орла изображали только в императорский период, начиная с Петра I, а золотым он был еще в XVII веке. Да и после Петра прежняя расцветка использовалась — все тронные места оформлены именно так: на красной ткани вышит золотой орёл. Эти же цвета использовались в ордене Александра Невского. Ими украшались императорские покои. В общем, золотой орёл был всюду.

- Когда герб разрабатывали, президенту Борису Ельцину представили оба варианта, и решили, что лучше так, — рассказал Георгий Вилинбахов. — Я абсолютно уверен, что это правильно с исторической точки зрения. Расцветка с золотым орлом на красном поле существовала намного дольше: черным орла изображали только в императорский период, начиная с Петра I, а золотым он был еще в XVII веке. Да и после Петра прежняя расцветка использовалась — все тронные места оформлены именно так: на красной ткани вышит золотой орёл. Эти же цвета использовались в ордене Александра Невского. Ими украшались императорские покои. В общем, золотой орёл был всюду.

Он оставался официальной эмблемой России даже после событий 1917 года. Новый российский герб с советской символикой появился лишь в 1918 году, а до этого удостоверения личности, знамена, деньги несли изображение все того же двуглавого орла, разве что без корон и титульных гербов на крыльях.

Вернулся в Россию он только после перестройки. В 1992 году его стали чеканить на монетах достоинством 1 рубль и выше. Орёл изображался так же, как после революции — без корон и прочих царских регалий. И кстати оставался таким обделенным довольно долго. В 1993 году президент Ельцин утвердил нынешний российский герб, но на монетах орёл так и парил без корон, державы и скипетра. Императорские регалии появились на рублях только в 2016 году.

И все же, несмотря на многочисленные изменения, основа главного российского символа осталась той же: двуглавый орёл, который «прилетел» то ли из Византии, то ли с Балкан, то ли из Западной Европы, а возможно, из всех этих мест сразу.

- Российскому гербу более пятисот лет — это солидный возраст, — заметил Георгий Вилинбахов. — Достаточный, чтобы считаться одним из старейших гербов в мире.

Как менялся герб

- В 1561 году при Иване грозном орёл становится официальным гербом, а на его груди появляется ездец как изображение ныне царствующего государя.

- В 1605 году при Лжедмитрии I над орлом появилась третья корона. По окончании Смутного времени эти изменения были отменены.

- В 1625 году царь Михаил Федорович вновь поставил над двуглавым орлом третью корону.

- В 1667 году царь Алексей Михайлович утверждает Большую государственную печать с изображением двуглавого орла. Золотых орлов устанавливают на башнях Кремля.

- При Петре I двуглавый орёл сменил цвет с золотого на черный. Царские короны над орлом заменили на императорские.

В 1798 году император Павел I был избран Великим магистром Мальтийского ордена. Изменился и российский герб: щит со всадником изображался наложенным на мальтийский крест, а над щитом появилась корона Великого магистра.

В 1798 году император Павел I был избран Великим магистром Мальтийского ордена. Изменился и российский герб: щит со всадником изображался наложенным на мальтийский крест, а над щитом появилась корона Великого магистра.- В 1801 году Александр I убрал мальтийский крест и корону, вернув гербу прежний вид.

- При Николае I стали использоваться два типа орла. Первый — орёл с расправленными крыльями под одной короной. Второй - орёл с поднятыми крыльями и тремя коронами. на крыльях - титульные гербы.

- В 1857 году Александр II утвердил новый герб, составленный по всем правилам западноевропейской геральдики. Использовались Большой, Средний и Малый гербы.

- В 1882 году Александр III окончательно утвердил Большой герб.

- В 1917 году с герба убраны все атрибуты царской власти.

- В июле 1918 года утверждён новый герб РСФСР с советской символикой.

- В июле 1923 года утверждён герб СССР.

Текст опубликован в журнале «Российская Федерация сегодня», № 4, 2017