Минтимер Шаймиев: У Горбачева существовали все возможности не допустить развала СССР…

О том, как можно было бы реформировать Советский Союз, о перестройке, «параде суверенитетов» и непростых 90-х

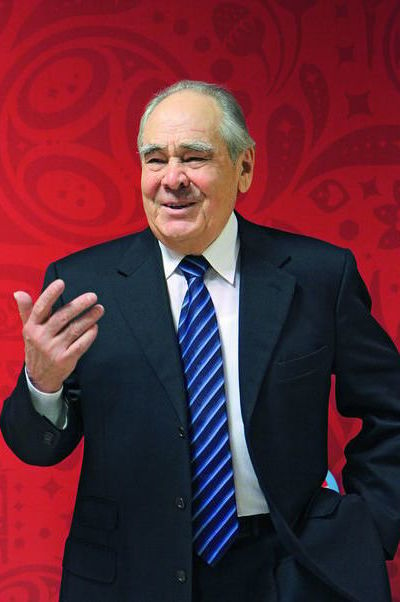

В конце января исполнилось 80 лет первому президенту Республики Татарстан Минтимеру Шаймиеву, одному из тяжеловесов российской политики, прошедшему путь от инженера Муслюмовской ремонтно-технической станции до первого президента республики… О том, как можно было бы реформировать Советский Союз, о перестройке, «параде суверенитетов» и непростых 90-х — в его эксклюзивном интервью журналу «Российская Федерация сегодня»

- Минтимер Шарипович, по вашей биографии можно изучать современную историю страны. Вы были последним руководителем Татарской АССР и первым уже Республики Татарстан. В прошлом году мы отметили очень непростую дату — 25 лет развала Советского Союза. Как вы в 1991 году отнеслись к этим событиям и изменились ли ваши взгляды сегодня?

- Мой взгляд на это историческое событие за это время не изменился. Я говорил тогда и говорю сейчас: Советский Союз можно было сохранить. Обновленный Союз мог быть сохранен без прибалтийских стран путем подписания Союзного договора. И это стало бы во благо всем. У Горбачева существовали все возможности не допустить развала СССР, создать Союз Суверенных Государств с разумным разграничением полномочий, как это и предлагалось. Безусловно, прежний СССР уже не мог дальше существовать. Пытаясь сохранить старый Союз, инициаторы путча в августе 1991 года разрушили будущий обновленный Союз. Таким методом нельзя было решать столь сложную проблему. Страна стала другой и люди тоже. Советского Союза сталинского и даже брежневского образца все равно не было бы уже, но Союз в форме федерации, в крайнем случае конфедерации можно было бы сохранить.

Считаю, что в распаде СССР сыграли свою роль не собственно этнические, национальные проблемы, а несовершенство государственного устройства страны, бесправие союзных и автономных республик, зажатых в рамках жесткой централизованной системы. Причины распада СССР и роль при этом Михаила Сергеевича Горбачева и по сей день время от времени обсуждаются с горечью, но какой-либо однозначной, обобщенной оценки я пока не слышал. Да и возможна ли она? Но есть один важный, принципиальный момент. Я просто уверен, что если бы процесс перестройки не начался сверху, то, скорее всего, он был бы невозможен и по сегодняшний день.

Парадокс ситуации заключался в том, что, решившись на реформаторские процессы, власть сама себе подписывала приговор. Не знать об этом, не чувствовать в связи с этим определенной опасности Горбачев и его окружение просто не могли. Видимо, он был уверен, что все произойдет по сценарию КПСС.

- В августе 1990 года под вашим руководством была принята Декларация о государственном суверенитете Татарстана. Почему в 1991 году вы пошли на выборы президента республики?

- Здесь нужен краткий экскурс в историю государственности Татарстана, которая, зародившись в Волжской Болгарии, была надолго утеряна после завоевания Казанского ханства в XVI веке. И только в 1920 году Татарстан стал автономной республикой. А автономная республика — это государство, так и было записано в конституциях и СССР и РСФСР. Другое дело — недоставало полномочий при централизованной системе. И не однажды возникал вопрос о повышении статуса Татарстана до союзного. Этот вопрос рассматривался, притязания были обозначены. Но Сталин в 1936 году решил: да, эти республики достойны союзного статуса, они соответствуют ему по всем параметрам, кроме одного, — они не имеют внешних границ.

Кстати, союзные руководители всегда знали об этой проблеме, понимали, что когда-нибудь она встанет в полный рост. И этот момент наступил. В конце 80-х началась перестройка, забурлило все политическое пространство великой державы. Прежде всего, поднялась национальная интеллигенция, сохранившая память о прежней государственности татар, требуя расширения прав и полномочий своего народа вплоть до полной независимости. Тут никого не обвинишь. Приведу только один пример: в те годы в Казани осталась только одна татарская школа и та неполная. И стремление к самостоятельности было вопросом выживания, сохранения нации, своей идентичности, выражающейся в сохранении и развитии языка, культуры, традиций.

12 июня 1990 года Первый съезд народных депутатов РСФСР принял, а председатель Верховного Совета Борис Ельцин подписал Декларацию о государственном суверенитете РСФСР. Таким образом, заметьте, не Татарстан начал так называемый парад суверенитетов, как многие думают до сих пор, а Российская Федерация. И Татарстан, обладая богатой историей государственности и большим экономическим, научным и культурным потенциалом, не мог оставаться в стороне и не заявить о своих правах. На то были самые веские основания. Республика, например, владела всего двумя процентами собственности, находившейся на его территории, 80 процентов — крупные промышленные предприятия, нефтяная отрасль — принадлежало СССР, 18 процентов — РСФСР. Тем более о правах республик в российской декларации ничего не было заявлено.

В августе 90-го в Татарстан как знаменосец демократии приехал Борис Ельцин и увидел все своими глазами: весь народ на улицах, что в Казани, что в Альметьевске, что на селе — везде требует суверенитета, полной независимости. Тогда он в переполненном зале УНИКС Казанского университета произнес ставшую знаменитой фразу: «Берите суверенитета столько, сколько проглотите». Упрощать Ельцина не следует, но, думаю, в этом была своя логика. Нельзя быть в пределах Садового кольца «знаменосцем демократии», а едва покинув Москву — кем-то иным. Действительно, его слова заметно успокоили народ. После произошедшего, за ужином, он сказал: «Минтимер, я заявил о ваших правах, суверенитете, что делать-то будем? Вы же не уйдете из России?». Я говорю: «Не об уходе речь идет, но надо находить ответы на запросы наших людей. Надо находить общий язык, надо договариваться». И мы тогда пришли к единому мнению — немедленно начать переговоры о договорных отношениях.

Я подчеркну: Татарстан на уровне официальной власти не ставил вопрос о полной независимости. Мы прошли самые сложные политические ситуации, образно говоря, по лезвию ножа. Толпы людей заполняли площади, круглые сутки митинговали… Это стало жестким испытанием для всего руководства. Кстати, считаю очень важным, что у меня хватило выдержки нигде и ни разу в этот период не произнести публично слово «независимость». Я так и не высказал вслух того, чего жаждала от меня бушующая и с каждым днем все более агрессивно настроенная толпа. Можно себе представить, что бы произошло, если бы я, поддавшись эмоциям, обронил это «заветное» слово? И еще одна деталь: с самого начала мы твердо стояли на своей позиции — наш суверенитет не имеет национальной направленности, следовательно, экстремизм ни в какой форме не допустим.

Я подчеркну: Татарстан на уровне официальной власти не ставил вопрос о полной независимости. Мы прошли самые сложные политические ситуации, образно говоря, по лезвию ножа. Толпы людей заполняли площади, круглые сутки митинговали… Это стало жестким испытанием для всего руководства. Кстати, считаю очень важным, что у меня хватило выдержки нигде и ни разу в этот период не произнести публично слово «независимость». Я так и не высказал вслух того, чего жаждала от меня бушующая и с каждым днем все более агрессивно настроенная толпа. Можно себе представить, что бы произошло, если бы я, поддавшись эмоциям, обронил это «заветное» слово? И еще одна деталь: с самого начала мы твердо стояли на своей позиции — наш суверенитет не имеет национальной направленности, следовательно, экстремизм ни в какой форме не допустим.

Уже 30 августа 1990 года, среди ночи, после длительных бурных дебатов, первыми после Российской Федерации мы приняли Декларацию о государственном суверенитете Татарстана. Единогласно, при одном воздержавшемся. Декларация открыла нам путь для работы над проектом новой конституции республики.

В то время я занимал одновременно две должности — первого секретаря и председателя Верховного Совета. После отмены 6-й статьи Конституции СССР о руководящей и направляющей роли КПСС был выдвинут лозунг «Вся власть Советам!». И я, выступив перед своими соратниками по партии, сообщил, что перехожу в Советы, и призвал их сделать то же самое. Таким образом, мы сохранили костяк опытных руководителей, с которым в последующем и решали судьбоносные вопросы. Раньше ведь не было необходимости в обширной координации деятельности исполнительной и законодательной ветвей власти — все решала партия, остальным оставалось брать четко под козырек. Теперь не стало главного руководителя, в чьих руках сосредоточились бы бразды правления. Нужен был некто, кто взял бы всю ответственность на себя.

Так постепенно начала созревать мысль о необходимости учреждения должности президента республики.

Тем более что уже был прецедент — Михаил Горбачев стал президентом страны… Решающую роль в учреждении должности президента Татарстана сыграло решение Верховного Совета РСФСР о проведении референдума по вопросу об учреждении поста Президента Российской Федерации и назначении выборов первого Президента РФ. Кстати, 12 июня 1991 года в Татарстане в одних и тех же избирательных участках шли выборы президентов Татарстана и России. Избирателям предлагалось одновременно два бюллетеня. Но лишь 36 процентов избирателей взяли на избирательных участках бюллетени с именами кандидатов в президенты России. Поэтому выборы Президента России на территории Татарстана были официально признаны несостоявшимися из-за низкого процента полученных избирателями бюллетеней. А за избрание президента Татарстана, за мою кандидатуру проголосовали 1 131 091 человек, что составило 70,6 процента от принявших участие в выборах избирателей.

- А в 1992 году вы провели референдум по суверенитету республики, где большинство сказало «да». И все-таки Татарстан не стал суверенным государством. Как вам удалось договориться с Ельциным и по большому счету сохранить единство России?

- Это было непростое время как для Татарстана, так и для всей России. Распад СССР ускорил наши поиски ответа на вопрос: как добиться юридического признания нового статуса Татарстана? Тогда Верховный Совет республики принял закон о проведении референдума. Хочу пояснить: на какой вопрос большинство татарстанцев сказало «да»? Участникам референдума предлагалось ответить на один вопрос: «Согласны ли вы, что Республика Татарстан — суверенное государство, субъект международного права, строящее свои отношения с Российской Федерацией и другими республиками, государствами на основе равноправных договоров?». Вопреки сильнейшему давлению со стороны федерального Центра с целью не допустить проведение референдума 21 марта все 2611 избирательных участков, за исключением нескольких, открылись вовремя и совершенно спокойно работали, а потом подвели итоги и отчитались. В референдуме приняли участие 81,7 процента населения, имеющего избирательное право. На поставленный вопрос ответили «да» 61,4 процента избирателей из числа принявших участие в голосовании. Стало совершенно очевидно, что большинство населения Татарстана поддерживает курс повышения статуса и обновления республики на основе демократических принципов. Заслуга референдума была и в том, что сохранялась целостность России, федеративные принципы её развития.

Благодаря этому референдуму мы в ноябре 1992 года приняли свою Конституцию, а в 1994 году был подписан Договор о разграничении предметов ведения и взаимном делегировании полномочий между органами государственной власти Российской Федерации и Республики Татарстан. Надо отдать должное Борису Николаевичу: он понимал, что договор будет гарантом стабильности в стране и пойдет на пользу и России и Татарстану. Он всегда был последователен в диалоге со мной. Сказать, что переговоры шли сложно, значит ничего не сказать. С момента первой встречи наших делегаций мы пережили развал Союза, два путча и много других драматических событий. И тем не менее в этой постоянно меняющейся политической обстановке диалог сохранился. Во время работы Ельцин проявил удивительную для него деликатность и внимание. Он говорил: «Сложности будут непременно, но на них не надо зацикливаться, переходите к другим разделам. Трудными местами займемся мы с Минтимером». Такое случалось не раз. Возникали вопросы, в которые наши переговорщики упирались, как в стену. Противоречия казались непреодолимыми. Тогда Ельцин говорил: «Продолжайте работать дальше». И приглашал меня: «Сейчас мы с Минтимером сядем и все распутаем». Таких случаев, когда мы вдвоем с Борисом Николаевичем искали выходы из непреодолимых, казалось бы, противоречий, было несколько. Нам действительно приходилось порой с великим трудом распутывать эти юридические правовые и экономические узлы.

Что же касается того, стал ли Татарстан суверенным государством, то дело в том, что мы не собирались учреждать армию, вводить свою денежную единицу, заводить свою таможенную службу, одевать в колючую проволоку границы Республики Татарстан. По одной совершенно простой причине: нам все это было не нужно! Полномочия, которые мы сочли для республики лишними, передали федеральному Центру: оборона, коммуникации, внешнеполитическая деятельность и тому подобное. Но то, что нужно для реализации наших полномочий, должно было оставаться у нас.

Что же касается того, стал ли Татарстан суверенным государством, то дело в том, что мы не собирались учреждать армию, вводить свою денежную единицу, заводить свою таможенную службу, одевать в колючую проволоку границы Республики Татарстан. По одной совершенно простой причине: нам все это было не нужно! Полномочия, которые мы сочли для республики лишними, передали федеральному Центру: оборона, коммуникации, внешнеполитическая деятельность и тому подобное. Но то, что нужно для реализации наших полномочий, должно было оставаться у нас.

Поэтому после заключения договора мы четко записали в своей Конституции, в ее первой статье, что суверенитет республики выражается в обладании всей полнотой государственной власти вне пределов ведения Российской Федерации и полномочий Российской Федерации по предметам совместного ведения Российской Федерации и Республики Татарстан и является неотъемлемым качественным состоянием Республики Татарстан. Это означает, что основные принципы Декларации о государственном суверенитете сохраняются. Известно, что в федеративном государстве стопроцентного суверенитета не бывает. Получается, что, исходя из этих положений, мы сами себе на основе договора разграничили свои полномочия. Скажу так: в пределах этого мы сполна реализовываем свои права.

- В начале XXI века мир скатился к глубокому средневековью. Возникают все новые вызовы для человечества: вооруженные конфликты, в том числе и по религиозным, и национальным признакам, терроризм, вмешательство в суверенитет других государств и многое другое разрывают цивилизацию. Как вам удалось сохранить мирное сосуществование двух конфессий в Татарстане?

- Не только двух, а всех конфессий, представленных в республике. Должен сказать, что более глубокое осмысление важности религии в жизни каждого человека у меня созрело, когда начались перестроечные процессы, а вместе с ними и возрождение духовное. Ведь как у нас было раньше? Мы всегда считали, что если, согласно Конституции, религия отделена от государства, то и нам не должно быть до нее никакого дела. Потом постепенно приходило более глубокое понимание: государство и общество — это не одно и то же, а уж душа человеческая, духовный мир — это и вовсе территории, где без веры никак не обойтись. Да, религия отделена от государства, но не от общества. Это основной принцип нашего взаимодействия со всеми религиозными организациями. Поэтому мы решительно против того, чтобы власть отдалялась, а еще хуже — вовсе уклонялась от решения насущных религиозных проблем. Равновесие должно быть во всем — я говорю это не с чужих слов, а руководствуясь историческим и отчасти собственным опытом.

С самого начала мы содействовали возвращению верующим культовых зданий: мусульманам — мечетей, православным — соборов и церквей, кроме того, развернулось строительство новых мечетей и новых церквей. Это для нас было не какой-то очередной данью моде, а очень важной, насущной потребностью. Потому что мирное сосуществование религий — это не просто желание, это основная ценность — богатство республики. Отсюда и постоянное внимание властных структур к этим проблемам. В самом начале перестроечных лет в республике одними из первых в России вернули верующим синагогу, хотя там находился институт усовершенствования учителей. Наряду с восстановлением староверческой церкви в Казани также была возведена и католическая церковь по просьбе верующих. Так что сейчас в центре Казани действуют не только мечети и православные церкви, но и католический храм, храм староверов, лютеранская церковь…

Приведу один яркий пример. Все, кто приезжает в Казань, посещают Кремль и запоминают в нем то, что мечеть Кул Шариф и Благовещенский собор стоят там рядом. Это, пожалуй, самый первый и самый популярный зримый образ мира и согласия в Татарстане. По истории во времена Казанского ханства на кремлевском холме возвышалась главная в городе прекрасная многоминаретная мечеть. В перестроечные годы, накаляя и без того напряженную обстановку, крайние националистические силы заговорили о том, что в XVI веке при взятии Казани эта мечеть была разрушена, а на ее месте был построен Благовещенский собор. Дошли даже до того, что призывали построить на месте собора новую мечеть. По республиканскому телевидению я обратился к народу Татарстана с вопросом: «Будет ли на земле Татарстана мир и согласие, если мы снесем собор Благовещения и поставим на его место мечеть Кул Шариф?». Все здравомыслящие люди отреагировали одинаково: так нельзя поступать ни в коем случае. Это был исчерпывающий ответ народа на призыв крайних сил. И я подписал указ, где к 1000-летию Казани было принято решение отреставрировать Благовещенский собор и на территории Кремля построить-воссоздать мечеть Кул Шариф.

Покинув пост президента Татарстана, я решил заняться возрождением двух древних городов Болгара (исламская цивилизация, IX век) и Свияжска (православная цивилизация, XVI век). Это масштабные проекты, нацеленные на возрождение историко-архитектурных и духовных центров, связанных с развитием ислама и православия. И на этот раз создали единый фонд — Республиканский Фонд по возрождению памятников истории и культуры РТ (Фонд «Возрождение»). В 2014 году Болгарский историко-археологический комплекс был включен в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Уже в прошлом году досье по Успенскому собору острова-града Свияжск сдано в Центр Всемирного наследия, сейчас оно изучается экспертами.

4 ноября 2015 года, в День народного единства, президент Татарстана Рустам Минниханов подписал Указ «О создании Болгарской исламской академии и воссоздании собора Казанской иконы Божьей Матери». Это уже третий масштабный проект, работающий на укрепление межнационального и межконфессионального согласия.

- Почему вы в 2010 году решили дать дорогу молодым? И как вы себя чувствуете сегодня?

- Уход мой был осознанным и предопределен рядом причин. Прежде всего, это мой возраст, хотя на здоровье я особо не жаловался, но энергия, активность были уже не прежние. Я хотел уйти с поста президента республики еще в 2005 году. Президент России Владимир Путин попросил меня остаться еще на один срок. «Когда вы работаете, я спокоен за Татарстан», — сказал он. Я согласился, хотя, признаюсь, не без раздумий и внутренних колебаний. А в 2010 году ушел со спокойным сердцем за Татарстан, зная, что новый президент республики со всем справится. Новым главой республики стал человек, с которым я проработал бок о бок последние одиннадцать лет, мой ближайший соратник, талантливая личность, премьер-министр Рустам Минниханов…

Беседовала Нурсюя Шайдуллина

Фото из личного архива М.Ш.Шаймиева