12 часов 40 минут демократии

К 100 — летию созыва Учредительного собрания

Лозунги 1917 года на выставке в Государственном Эрмитаже, посвященной 100-летию Октябрьской революции / Фото Олега Дзюбы

Летопись российского парламентаризма полна взлетов и падений. Но блеск и крах Учредительного собрания, выборы в которое начались 12 ноября 1917 года и по некоторым избирательным округам продолжались до начала января 1918-го, и переставшего существовать после единственного и даже не завершившегося официально заседания 5 января 1918 года, воистину не имеют себе равных!

СОБРАНИЕ НЕСБЫВШИХСЯ НАДЕЖД

Школьные учебники недавней поры описывали Учредительное собрание как некое сборище говорунов-краснобаев. Мол, Ленин со товарищами их послушали-послушали да ушли восвояси продолжать революцию. Оставшиеся в Таврическом дворце «чуждые элементы» еще поболтали с трибуны да дружно разбежались, стоило матросу-анархисту Анатолию Железнякову сказать оратору историческую фразу о карауле, который «устал».

Про этого матроса впоследствии была сочинена песня на слова Михаила Голодного с загадочными словами: «Он шел на Одессу, а вышел к Херсону». Столь ощутимое расхождение между целью изначальной и целью достигнутой не осталось незамеченным в народе и даже вошло в присказку как «принцип Железняка», означающий отсутствие навыков в ориентировании. Ранним же январским утром 1918 года еще не всероссийски знаменитый, но уже известный окружающим строптивым нравом, Железняков тоже пошел куда приказано и оборвал историю самого демократичного за все века существования России выборного органа.

Десять лет назад в Государственном историческом музее к 90-летию Учредительного собрания устроили выставку под загадочным на первый взгляд названием «12 часов 40 минут демократии». Именно столько — чуть более полусуток — смогла проработать «Учредиловка», как презрительно прозвали его впоследствии большевики.

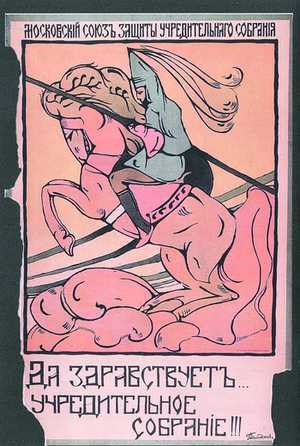

Относительно скромная по масштабам, но удивительная по насыщенности неведомыми ранее материалами экспозиция вынесла из музейных фондов таившееся в них целых девять десятилетий горькое очарование недолгой эйфории, в одночасье вытесненной печалью несбывшихся надежд.

Чего стоит хотя бы плакат тульских меньшевиков, который я процитирую с сохранением орфографии оригинала: «Товарищи и граждане! Фабриканты и банкиры, спекулянты-домовладельцы, помещики, богатые торговцы, влиятельные чиновники и все им подобные подадут голоса за свои списки… Если вы работница, подрывающая свои силы на фабрике… если вы приказчик, конторщик или иной служащий… если вы оффициант (так в тексте. — О. Д.), барышня из кафе, ресторанная прислуга… вагоновожатый, кондуктор или кондукторша конки… легковой или ломовой извозчик, или посыльный, носильщик, газетчик. и все прочие малоимущие и неимущие жители подвалов и чердаков, комнатные и угловые жильцы». то голосуйте за список №3!»

Учредительное собрание воспринималось куда более легитимным, чем Совет народных комиссаров».

Большевики изображали на плакатах свою партию в виде маяка, указывающего верный путь к свободе. Здесь, правда, не обошлось без двусмысленности — ведь свет маяка не только подсказывает, где искать вход в гавань, но и предупреждает о скалах и мелях! Впрочем, кто на такие мелочи тогда внимание обращал? Главное — доходчивость, а в этом ленинцы преуспели, и лидер меньшевиков Мартов признавал, что они «больше дерзают». Кадеты, в свою очередь, именовали большевиков «партией кармана одного класса».«Карман» поначалу был единым. Сохранился бюллетень со списком петроградских большевиков, выступавших в одном блоке с социал-демократией Польши и Литвы, а также с социал-демократией Латвии. Партийные псевдонимы на бюллетене приведены в скобках. Ульянов (Ленин) шел первым номером, Радомысльский (Зиновьев) на второй позиции, Бронштейн (Троцкий) числился третьим. Вслед за ним -Розенфельд (Каменев). Александра Коллонтай — пятая, а Джугашвили (Сталин) всего лишь шестой. Стоит ли напоминать, какой недолгой оказалась партийная дружба?! Забавно, что первым номером одной из забытых ныне даже не партий, а партеек значился… некий Гайдар. Конечно, никакого отношения к знаменитому «молодому экономисту» и реформатору он не имел — фамилия Егора Тимуровича, как и его отца, произошла от псевдонима знаменитого писателя…

Такой свободы Россия еще не знала. Трогательная забота была проявлена о порядке и равенстве в агитации. Тюремное заключение грозило и священникам, рискнувшим на богослужении выделять какую-либо партию, и дебоширам, посмевшим буянить на избирательных участках.

Голосование чуть ли не впервые в мире проходило полностью по партийным спискам. Избирательное право — опять же первыми почти на всей планете — получили женщины, что и породило, правда, немало трагикомических коллизий. Среди неотложных пожеланий, звучавших от вырвавшейся на волю энергичных женских масс, было, например, требование тюремного заключения для пообещавших жениться, но обещаний не выполнивших, или требование конфискации имущества у мужа-пьяницы. Увы, патриархальная в основном страна новшества типа женского равноправия приветствовать не спешила. Были случаи, когда муж на свою дражайшую половину руку поднимал за то, что голосовала не по его разумению. Иные сельские сходы в провинции дружно оставляли за бортом голосования целые деревни, опять же не приемля выборной женской эмансипации.

Равноправие распространялось даже на министров Временного правительства, ко дню голосования испытывавших на себе прелести нар и камер Петропавловской крепости. Права голоса лишили только экс-министра юстиции Щегловитова. Видимо, сама должность бывшего «силовика» у новой власти вызывала рьяное отторжение.

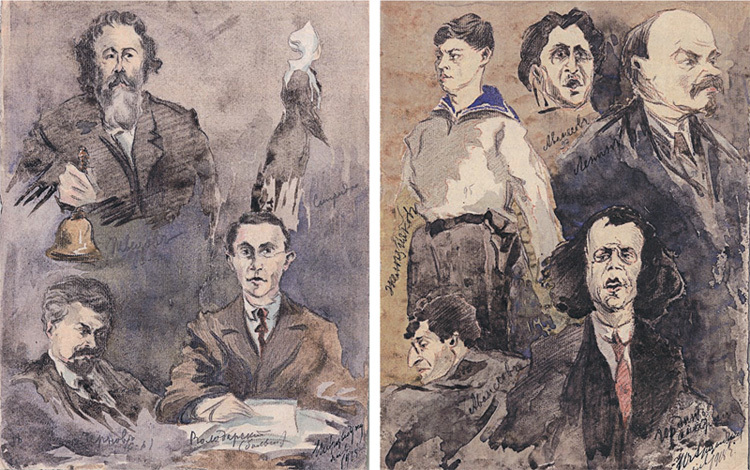

Иллюстрации из буклета, выпущенного в 2008 году к выставке Государственного Исторического музея «12 часов 40 минут демократии»

ГОРЕЧЬ СМЕНИЛА ЭЙФОРИЮ

Большевики выборы фактически проиграли, почти вдвое уступив эсерам (23,9% против 40%). В недавние времена учебники объясняли это и устарелостью составленных еще при Временном правительстве списков, и непониманием народа, что его чаяния земли и мира уже достигнуты. Народ и впрямь путался в «лабиринтах» обещаний, но в целом предпочел то, что впору назвать социалистической ориентацией, разумеется, в тогдашнем ее понимании.

Но независимо от этого Учредительное собрание воспринималось куда более легитимным, чем Совет народных комиссаров. Любопытное подтверждение этому в письме, пришедшем в Петроград из Тобольска: «Комиссары, офицеры и солдаты Отряда Особого Назначения по охране бывшего императора и его семейства… горячо приветствуют единственного и полновластного Хозяина Земли русской Учредительное собрание… Для руководства же в дальнейшем несением охраны просим… дать нам директивы».

Избирательное право опять же первыми почти на всей планете получили женщины, что и породило, правда, немало трагикомических коллизий»

Заметим, что Хозяином Земли русской за два десятка лет до этого письма назвал себя сам Николай II, заполняя анкету Всероссийской переписи населения!..Красочное свидетельство оставил об этих днях писатель Леонид Пантелеев (один из авторов легендарной «Республики «ШКИД») в своей автобиографической прозе: «В городе готовились к выборам в Учредительное собрание. Стены домов, заборы, фонарные столбы, афишные тумбы, ворота — все, на чем можно было наклеить клочок бумаги, было сверху донизу залеплено предвыборными плакатами разных партий. Партий этих было так много, что не каждый взрослый мог без усилий разобраться в их направлениях и программах».

Страсти бушевали и на другом краю страны. Литератор Николай Николаевич Матвеев-Бодрый (отец поэтессы Новеллы Матвеевой), заставший выборы во Владивостоке, рассказывал мне более чем полувеком позднее, как на главной улице Светланской подрались расклейщики «наглядной агитации» партий-антиподов. Места на стенах всем не хватало, так что плакаты лепили поверх других, а то и срывая рекламу предшественников. Дошло до стрельбы, правда, в воздух!

Страсти 1917 года не остыли даже десятилетие спустя. Уникальное подтверждение тому — рассказ известного поэта Павла Антокольского, пробовавшего себя некогда в театральной режиссуре и побывавшего с труппой Театра имени Вахтангова на парижских гастролях через одиннадцать лет после выборов в Учредительное собрание: «Вахтанговцы… знали, чего ждут от них в Москве… Одна из их побед была особенно показательна. Речь идет о единственном представлении «Виринеи» Сейфуллиной.

В партере и ложах старого театра Одеон присутствовал весь цвет белой русской эмиграции… Можно было до начала спектакля разглядеть в ярко освещенном партере… постаревшего, с обрюзгшим серым лицом Керенского, опирающегося на палку, — Милюкова в сильно выпуклых очках, — философа Бердяева и его некрасивый тик.

Кажется, все были насторожены, а то и взволнованы… Но эти люди и не представляли себе, что случится с ними самими — в самой гуще переполненного партера, на балконах и в темных ложах…

Началась бурная массовая сцена! Выборы в Учредительное собрание в конце семнадцатого года, через полтора месяца после Октябрьского переворота, для зрителей — смещение всех сроков и времен.

И современники-зрители, застигнутые врасплох, переселились на одиннадцать лет назад…

Ожили номера партийных списков кандидатов в Учредительное собрание. Номер первый — кадеты. Номер третий — эсеры. Номер пятый — большевики. На сцене — очкарик-меньшевик. Деревенская беднота приняла в штыки его книжную образованность, его круглые фразы и общие места. Она бушевала…

В зрительном зале началось столпотворение. Свистки и аплодисменты. Рыданья и взрывы громового смеха… Кто-то кого-то ударил по щеке. Какая-то жена выбросила своего супруга из ложи на головы зрителей в партере…»

ЛЕГИТИМНОЕ, НО РАЗОГНАННОЕ

А вот в 1917 году было не до смеха. Правый эсер Питирим Сорокин, например, получил на выборах в Вологодской губернии около 90% голосов. В поздних мемуарах он писал, что победу отметили «в высшей степени экстравагантным банкетом. Каждый съел кусочек хлеба, половинку сосиски, консервированные персики и выпил чай с сахаром».

Кого только в списке победителей не было! Числился в нем, например, биохимик Борис Збарский, позднее прославившийся трудами по сбережению для потомков тела Ленина. Имелась в перечне обладателей права на кресло в зале заседаний фамилия Керенского, пребывавшего в бегах. Должен был появиться в нем и почти никому в Петрограде не ведомый Симон Петлюра. Таврическому дворцу предстояло превратиться в гигантское подобие «Ноева ковчега»!

Однако далеко не все избранные по собственной воле или же по велению обстоятельств смогли прибыть в Петроград, где новые власти изготовились всех взять под опеку. Позаботились о каждом, но очень уж по-разному.

12 декабря 1917 года «комиссар над Всероссийской по делам о выборах в Учредительное собрание комиссией» Урицкий просит фабрично-заводской комитет товарищества «Треугольник» «отпустить для членов Учредительного собрания, проживающих в гостинице «Астория», нуждающихся в галошах, по себестоимости галоши по прилагаемому списку». Но не всем посчастливилось примерить галоши. Кадеты Андрей Шингарев и Федор Кокошкин после прибытия в Петроград были препровождены в Петропавловскую крепость, потом переведены в больницу (оба страдали чахоткой), а потом убиты прямо на больничных койках. Среди матросов, штыками отметившихся в своей трактовке революционной законности, были двое из отряда Железнякова.

А первого января неизвестные обстреляли машину Ленина. Последующие события комендант Смольного Павел Мальков описывал так: «Охрана Смольного все эти дни находилась в полной боевой готовности. Посты были усилены, количество постов увеличено, отпуска в город сотрудникам охраны отменены. В день открытия Учредительного собрания Бонч-Бруевич, управляющий делами Совнаркома, позвонил мне по телефону и передал распоряжение Ленина: поставить всю охрану под ружье, выкатить пулеметы, самому неотлучно находиться в Смольном».

Большевики выборы фактически проиграли, почти вдвое уступив эсерам (23,9% против 40%)».

Вообще-то собрание должно было начать работу еще 25 ноября, как писал в поздних мемуарах депутат Питирим Сорокин, когда «депутаты толкнулись в ворота дворца, они обнаружили их запертыми и охраняемыми вооруженными до зубов латышскими стрелками». После разнообразных протестов и митингов власти согласились все же открыть первое заседание 5 января. Это и произошло, но Сорокина в зале не было, поскольку он еще в первый день 1918 года оказался в Петропавловской крепости по обвинению в покушении на Владимира Ильича. Выпустили его только через 57 дней. В поздних мемуарах утверждал, что на самом деле никто жизни предсовнаркома не угрожал, а у автомобиля просто лопнула шина. Покоя Сорокин не нашел и на свободе. На родине в Великом Устюге его едва не расстреляли, но после покаянного письма в местной газете с обещанием заниматься впредь одной лишь наукой, к счастью, выпустили. В эмиграции он стал профессором Гарвардского университета и почитается сейчас во всем мире как один из основателей научной социологии.

Ход единственного заседания, растянувшегося на уже упомянутые 12 часов 40 минут многократно описан и повторяться лишний раз нет смысла. Конечно, Железняков при всей его необузданности сам ставить точку в недолгой истории «Учредиловки» не рискнул бы. Большевики не собирались уступать власть и удержали ее, ни с чем не посчитавшись. Им заметно подыграли левые эсеры, после ухода которых из Таврического дворца в зале не стало необходимого кворума. Эсера Натансона, выступавшего за разгон, партийные коллеги назвали «адвокатом дьявола». А разгон с последующим расстрелом демонстрации в поддержку Учредительного собрания организовал Урицкий, начальствовавший не только в комиссии по созыву, но и в Петроградской ЧК.

Один из участников с кровью разогнанной манифестации, рабочий Обуховского завода Дмитрий Богданов, был в рядах рабочего шествия 9 января 1905 года и вспоминал: «Такой жестокой расправы я там не видел»! По страшному совпадению дат жертв Урицкого хоронили как раз в день годовщины «Кровавого воскресенья».

Когда все было кончено, к Ленину, нетерпеливо ожидавшему сведений, пришел Бухарин с успокоительной информацией. «Любимец партии» принес бутылку вина, которую они и осушили.