Россия: на ВТОрой год

Итоги года членства России во Всемирной торговой организации

Унылый прошлогодний пессимизм на тему нашего членства в ВТО, который выражали большое количество экспертов и почти все политики оппозиционного толка, в общем и целом не оправдался. Протокол о присоединении России к Марракешскому соглашению об учреждении ВТО, который был подписан на Женевской конференции 11 декабря 2011 года, вступил в силу 22 августа прошлого года, и сейчас самое время подвести некоторые итоги.

Для начала уместно вспомнить, что все последние годы во время обсуждения условий присоединения вал предсказаний о грядущем крахе экономики имел почти библейский стиль: Падут святые заставы (таможенные тарифы) и придет антихрист (нежелательный импорт) и закончится царствие Божие на земле (наш внутренний междусобойчик гипертрофированный отраслевым монополизмом сырьевой экономики и коммерциализованного бюрократизма)…

Меж тем, даже при определенном уменьшении уровня тарифной защиты по отношению к импорту откровенных провалов у всех без исключения отраслей по причине членства в ВТО пока не наблюдается.

Кричать «караул» повода нет

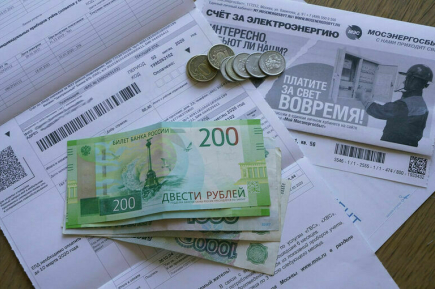

О чем в первую очередь говорили предсказатели краха? О том, что в страну хлынет дешевый некачественный импорт и похоронит всю нашу промышленность и сельское хозяйство без остатка. Для начала им надо возразить, что за исключением всего нескольких отраслей какого-либо весомого уменьшения тарифов по взятым нами обязательствам не предусматривается. К тому же снижение ввозных таможенных тарифов скорее ударило не по промышленности, а по бюджету, так как, в отличие не только от развитых, но и большинства развивающихся стран, вклад таможенных платежей в бюджет у нас в десятки раз выше. Что лишний раз подчеркивает глобальное доминирование сырьевого сектора в нашей экономике.

В этой связи весьма показательным примером стало введение в сентябре прошлого года утилизационного сбора на автомобили. С одной стороны, он был призван сохранить уровень ввозной защиты против импорта, однако, вероятнее всего, его главной целью была компенсация выпадающих бюджетных доходов по причине снижения тарифа.

Росстат и Федеральная таможенная служба подтвердили, что скачкообразного роста импорта не произошло. По их данным, в январе-июле текущего года рост импорта товаров в РФ составил 3,5 процента, то есть почти вдвое меньше, чем аналогичный показатель в январе-июле 2012 года.

Кричать «караул» нет повода в первую очередь потому, что резкого падения уровня тарифов не произошло. Пока изменения затронули около 10 процентов импортных пошлин. При этом средневзвешенная ставка ввозной таможенной пошлины уменьшилась с 9,6 до 7,5-7,8 процента. С сентября текущего года будут уменьшены пошлины примерно на 5100 товарных позиций. При этом снижение по каждой из позиций будет относительно небольшим, чаще в пределах 1-3 процентов. А сам процесс снижения растянется до 2019 года.Тем не менее, сегодня среди пострадавших отраслей называют сельское хозяйство, легкую промышленность и металлургию. Однако только ли ВТО, да и ВТО ли вообще тому виной? Попробуем разобраться, в чем тут дело, и заодно оценим продекларированные потери отраслей с точки зрения не только экономики, но с позиции кошелька потребителя.

Сельское хозяйство

Первыми крики о помощи прозвучали от руководителей мясных и молочных организаций. Так, по мнению руководителя исполкома Национальной мясной ассоциации Сергея Юшина, вступление в ВТО негативно отразилось вначале на свиноводстве, а затем и на птицеводстве. Якобы возросший из-за снижения ввозных тарифов импорт свинины на фоне увеличения собственного производства привел к резкому снижению цен в оптовом звене примерно на 25-30 процентов. Как следствие, это падение (которое, кстати, потребители не заметили ни в стоимости мяса, ни колбасы) потянуло за собой цены на мясо птицы.

В свою очередь, председатель правления Национального союза производителей молока Андрей Даниленко развил тему внешнеторгового апокалипсиса дальше: «Уже очевидно, что аграрная отрасль больше других отраслей пострадала от вступления России в ВТО. При этом молочная отрасль оказалась одной из наиболее пострадавших. Пошлины на ряд категорий молокопродукции были снижены, и сейчас серьезно увеличивается ее ввоз…»

Однако не перекладывается ли здесь что-то с больной головы на здоровую? Уместно напомнить, что в мартовском интервью журналу «Вопросы ВТО» главной угрозой отечественной молочной отрасли Даниленко назвал не ВТО, а Таможенный союз и конкретно Республику Беларусь с ее развитым молочно-товарным комплексом. Статистика говорит о том, что основной ввоз молока и молочных продуктов производится именно с того направления. Кстати, для потребителя это очень хорошо, ибо если бы не белорусы, то ценники на молочных продуктах были задраны куда выше.

По утверждениям молочников, снижение объемов внутреннего производства в первом полугодии 2013 года составило 10-15 процентов. А в целом в этом году якобы будет потеряно около 1 миллиона тонн товарного молока. Но опять уместно напомнить, что снижение производства молока началось не от момента вступления в ВТО (для справки — по молоку уровень тарифной защиты не так уж и мал — 18 процентов), а от засухи 2010 года, когда буренок массово пускали под нож по причине отсутствия кормов. А их поголовье за пару-тройку лет не восстановишь.

Лейтмотив сельхозников понятен — они хотят госпомощи, дешевых кредитов, снижения налогов и т.д. То есть, всего того набора, с коим гораздо легче конкурировать, да и вообще жить без мучительных дум о поиске внутренних резервов по снижению себестоимости. Впрочем, теперь весь этот набор надо соотносить с нашими обязательствами по отношению к ВТО, а в условиях стагнирующей экономики есть большое сомнение, что им удастся выпросить у Минфина хоть что-то серьезное.

Легкая промышленность

Боссы этого сектора экономики тоже пеняют на рост дешевого импорта одежды и обуви, сетуя на снижение оптовых заказов на готовую швейную, трикотажную и кожевенно-обувную продукцию. Статистика Росстата и ФТС, однако, не подтверждает какого-либо скачка импорта в этом сегменте.

Дело, вероятно, опять в стагнирующей экономике с возможно уменьшающимся госзаказом. По данным Российского союза производителей одежды, доля импортной продукции в стране за 2012 год возросла примерно на 5 процентов, при том, что весь импорт занимает до 84 процентов от объема рынка. Одновременно утверждается, что примерно половина ввозимой продукции приходится на теневой импорт.

Закономерен вопрос, а при чем здесь ВТО? Теневой импорт — это компетенция таможни, а не наших договоренностей при вступлении. Его доля была велика и без членства в Всемирной торговой организации. Для кошелька же потребителя в этом сегменте рынка, как и в случае с молоком, тоже особо ничего не изменилось.

Главные лоббисты ВТО в минусе

Речь о металлургах. Которые наряду с отечественными химиками все предыдущие годы усерднее всех зазывали нас во Всемирную торговую организацию. При этом они откровенно проспали такой важный фактор, как стремительное развитие металлургического производства в Китае, который они пару предыдущих десятилетий рассматривали исключительно как импортера металлов. Но времена изменились, китайский железный дракон поднял голову и расправил крылья. И сейчас в ужасе от этого еще в более значительной мере металлурги Евросоюза. Китай сейчас производит почти половину мирового объема сталелитейной продукции, и вполне понятно, что он активно ищет на мировом рынке свои ниши.

Причины слабой внешней и внутренней конкурентоспособности нашей металлургии хорошо известны. Это большие транспортные расходы для завоза сырья и вывоза готовой продукции; истощение собственной сырьевой базы (железную руду на Урал и в Сибирь завозим из Казахстана); цены на электроэнергию гораздо выше, чем в Китае; прочие накладные расходы, связанные с коррупцией и офшоризацией; дорогие и короткие кредиты, делающие инвестиции в обновление оборудования и технологий откровенно проблемными.

Очень выпукло вылезли финансовые проблемы у производителей алюминия. Они стали заложниками мирового роста цен на этот металл и его сплавы, который наблюдался до 2008 года. Тогда алюминиевые заводы считались очень привлекательными активами. Здесь надо откровенно признать, что удорожание алюминия на внешнем рынке стало одним из основных факторов роста внутренних цен на электроэнергию. Ведь энергетики тоже страстно желали поучаствовать в тех сверхприбылях, и теперь по стоимости киловатта электроэнергии мы, если и не впереди планеты всей, то все равно в числе «лидеров». Однако сейчас цены на алюминий резко отыграли назад, а вот киловатт так поступить не может в силу негибкости нашей экономики. Ибо у нас, если цены берут какую-то вершину, то не для того, чтобы потом упасть вниз.

По этой причине глава «Русала» Олег Дерипаска пытается скупать и строить электростанции и недавно объявил об остановке производства на четырех заводах компании. Мировой спрос на алюминий падает с момента кризиса, однако, ВТО здесь не при чем — это всего лишь внешнеторговая конъюнктура.

Оргвопросы и оргвыводы

В отношении ВТО металлурги могут выдвигать обоснованные претензии лишь в части нашего неумения работать в этой организации. Хорошо известно, что внутри ВТО помимо тарифного регулирования есть и нетарифные методы ограничения нежелательного импорта. Вот этим инструментарием, за исключением товаров для продовольственного и сельскохозяйственного рынков, мы пользоваться практически не умеем.

Такие вопросы, как техническое регулирование импорта, для нас во многом «терра инкогнита». А ведь именно за счет его и тормозится ввоз нежелательной чужеродной продукции. Комбинацией разного рода стандартов и процедур создаются условия для запрета импорта. Особенно часто этим пользуется Евросоюз.

К примеру, после нашего вступления в ВТО еврочиновники нам говорят примерно следующее: «Да, конечно, продавайте у нас свою говядину. Но только, знайте, у вас на Дальнем Востоке была вспышка ящура, поэтому перед тем, как завезти свою говядину к нам, вы ее там обработайте при температуре 80 градусов Цельсия, чтобы убить зловредные микробы. Ибо мы беспокоимся за нашего потребителя…»

Что это будет за говядина после подобной термообработки, сказать сложно. Что-то варено-копченое, но уж никак не свежее мясо. И никакие доводы нашего Россельхознадзора о том, что мясо им привезут не с Дальнего Востока, а из Калининградской области, где ящура нет, еврочиновников не трогают. То есть, формально запрета на наш экспорт нет, а на практике ворота на границе закрыты наглухо. Ибо не хотят они навязывать своим фермерам конкуренцию.

Оспаривать чужие акции и телодвижения в данном направлении, а также самим применять эти инструменты нам следует немедленно научиться. Если, разумеется, мы не хотим, чтобы, к примеру, не только шлепанцы на прилавках, но и наш внутренний рынок алюминия и стального проката тоже стал китайским. Кстати, Китаю наши энергетики отпускают электроэнергию значительно дешевле, чем отечественным потребителям. Значит, отыграть назад стоимость киловатта в принципе возможно, хотя на практике мы, скорее, угробим пару-тройку десятков отраслей, нежели признаем, что наши проблемы заключаются не в ВТО, а в коррупционной ренте всевозможных естественных и неестественных монополий и их нежелании сокращать свои накладные расходы.

Металлурги сетуют на засилье китайского стального проката и алюминия, но тогда почему они не инициируют разбирательства на тему введения защитных пошлин, которые по правилам ВТО можно применять, если национальным отраслям промышленности грозит большой ущерб или крах из-за резко возросшего импорта? А это уже вопрос наличия квалифицированных кадров для разбирательств в торговых трибуналах ВТО.

Впрочем, что говорить о нашем неумении работать внутри ВТО, если мы до сих пор не назначили в эту организацию своего представителя в ранге посла. Минэкономразвития еще весной заявляло о рассмотрении пяти кандидатур на этот пост, однако он до сих пор вакантен. А поторопиться бы следовало, ведь с первого сентября у ВТО новый генеральный директор — бразилец Роберто Азеведо, который сменит француза Паскаля Лами. Образно говоря, сейчас наше войско в ВТО пока без генерала. Да и войском ситуацию дефицита экономистов и юристов-международников со специализацией по внешней торговле назвать сложно.

Александр САДОВНИКОВ

6487

6487